- TOP

- Eye-span バックナンバー記事

- 壁面収納が教室環境を変える

壁面収納が教室環境を変える

|

教育環境研究所 研究誌01

Eye-span2012.May

「家具」 から 「学校」をみつめる

長澤 悟Satoru Nagasawa

教室空間の計画史をたどってみよう。

明治の初め教室は授業のための神聖な場であった。

生徒は授業時間以外には外に出され、居場所として生徒控所が別に設けられた。

今の教室に近づくのは大正時代だ。

児童中心主義、体験重視の教育が指向され、教室に学級文庫や展示台が置かれ、子どもの表現の具として背面黒板が設けられた。

昭和30 年代にはロッカー・掃除具・流し等の生活的要素を集めた前室を教室に付加する提案が行われた。

しかし、教室数の確保に追われ、学級教室・普通教室と言えば、正面に黒板、小学校だと横に教師コーナー、背面に鞄棚があり、上部が掲示面という、誰にも思い浮かぶ姿となった。

ところで、これは教育空間、クラスや子どもたちの学校生活の中心となる場としてふさわし

い環境なのだろうか。

教室の収納家具

ここで改めて考えてみたいのが教室の収納家具である。

欧米の学校では教室内にオープンな鞄棚はまず見当たらない。

持物の収納には鞄棚やコート掛け通路に置かれ、あるいは別にロッカースペースが確保される。

一方、教室内には壁面一杯に教材収納戸棚が設けられ、その色彩や木の優しさが教室空間に明るさや落ち着きを与えている。

失礼ながら必ず扉を開けて中を見るのだが、アメリカ、イギリス、フィンランド、スイス等、どこでも文具や教材、作品等がわかりやすく整理整頓されていた。

必要なものが随時取り出せ、仕舞えることで、子どもを学習に誘う新鮮な教育環境が保たれる。

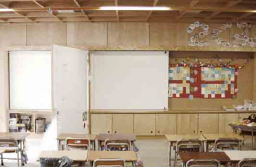

スライドするホワイトボードの下に収納棚がある。 収納棚と板書面を一体化したユニット家具。

教材を整理する収納棚が充実した教室 日本の教室に話を戻すと、当然と思っている背面の鞄棚は教育活動の場には本来そぐわない。

収納が乱れていれば教室の雰囲気を壊し、ロッカー室で勉強しているようになる。

棚の上の高い位置に掲示された作品や教材は、子どもの目には遠すぎる。

また例えば制作活動の時には大事な材料となる牛乳パックやダンボールも、ただ積み上げられていればごみの山に過ぎない。教室の片隅に置かれた給食ワゴンは、食事時以外は無用のものだ。

和室が片付き、多目的に使われるのは押入れがあるから。

同様に教室には壁面収納戸棚を十分に設けたい。

中段にカウンターや流しを設けたり、扉を掲示面にしたりすることも有効だろう。

既存施設を改修して収納と板書を一体化した。 教室前面を収納棚とし、黒板を取り付けた。

板書の背面は掲示面として利用できる。

(横浜市立港北小学校) ( トキワ松学園小学校(東京都)) オープンスペースとの間に一部壁を設け、

収納棚とした。オープンスペース側は 掲示面としている。 (武蔵野市立大野田小学校) 東日本大震災からの学校の復興と家具

家具はインテリアを構成する要素として、教室の雰囲気を変える力も持つ。

東日本大震災からの学校施設の復興が進まない。

統合や高台移転等、議論ができないため、プレファブ校舎の建設でしのいでいるケースも多く、寂しい空間と言える。そこに木製収納家具を用意すれば、教室に潤いを与えることができるのではないだろうか。

本校舎完成の折には移設すれば無駄にもならない。

地域の材と技術で作り、顔の見える関係ができれば、子どもの喜びも、作る側の復興への勇気もより大きくなることだろう。

学校家具メーカーや木材、木工関係者の協力により子どもたちへのプレゼントを夢見ているところだ。

|