|

教育環境研究所 研究誌01

Eye-span2011.August

教育環境研究所 野島 直樹 Naoki Nojima

はじめに

1970 年代から徐々に始まった我が国の学校施設の変革は、廊下に教室を並べるだけだった計画から、教室まわりの充実を一つの目標として始められた。教室を関連づけてユニットを構成し、学年に対応するなど性格づけるとともに、他の要素を組み合わせ多様な教育活動、生活行為に対応を図ろうとする試みが見られるようになった。

その考え方に大きな刺激とヒントを与えたのがイギリスの学校建築であった。学校空間を家庭の延長のようにとらえ、ヒューマンスケールの空間を有機的、連続的に組み合わせることで、子どもの活動の場にふさわしい豊かな教室まわりを実現していた。

また、試行と検証を伴うその発展プロセスも参考となるところが大きかった。教室まわりの計画を中心にして、我が国の学校建築の変革期における、イギリスの学校建築の考え方を概観し、もたらしたものを考えてみたい。

小学校の教室まわりの計画

イギリスは第二次大戦前から子どもたち一人一人の違いを受け止める教育を目指して教育改革を始めた。戦後は,児童中心主義の教育方針が打ち出され、プロジェクト学習などの取り組みを受け止める教育空間の改革が教育改革と並行して進められた。

その改革においては、実態調査→課題の抽出→実験校の建設→評価というサイクルを繰り返し、そこから得られた成果をビルディング・ブルティンという冊子にまとめ、普及を図った。1949 年に発刊されて以来、現在まで継続し、すでに100 号を数えている。

第二次大戦直後の学校復興期、イギリスでは財政、物資ともに厳しい中で、鉄骨造のシステム構法を開発し、教育空間として柔軟性が高く、かつ面積効率のよいプランの追求が行われた。その結果、専用廊下を極力減らし、ロッカールームや作業コーナー、教室と一体的に使える外部空間等を教室まわりに用意する計画が試みられた。

日本では量的整備に対して1950 年に不燃化を目的としたRC 造標準設計がつくられ、以後全国各地に普及していった。従前からの北側片廊下型校舎を踏襲し、以下に経済的に建設するかが目標とされた。

ただし、その中には、東京大学吉武研究室などで、イギリスの学校を参考にしながら、教室まわりの改善を図る計画が提案された。

目黒区立旧宮前小学校(1955)、札幌市立真駒内小学校(1963)、七戸町立城南小学校(1965)など、荷物を置いたり、作業をしたりする場となる前室を設けた例が実現された。

教室要素の分解と再構成

イギリスでは1950 年代から一斉授業でないインフォーマルな教育に対応した学校空間の追求が始まった。いくつかの実験校を経て、1965 年に3.5 ~ 9歳児の小学校であるイブリン・ロウ小学校(Eveline Lowe Primary School,London)に一つの帰着を見た( その後5 ~ 7 歳のInfant School となる)。

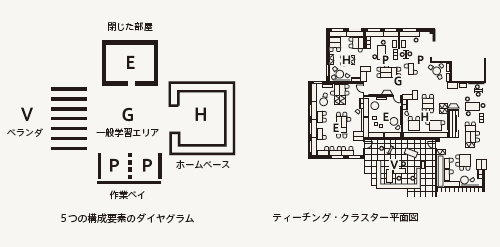

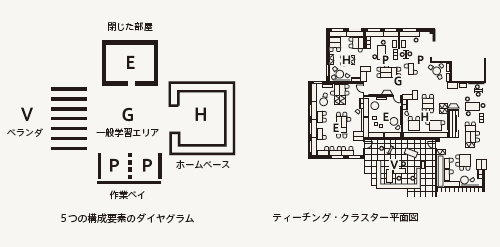

その計画では、一般的な教室の機能を次の5つの要素に分けて再構成する提案がなされている。すなわち一般学習スペース、実習を行う作業スペース、周囲の音を気にしないで活動できる閉じた室、クラス集団の帰属場所となるホームベース、半屋外の活動スペースとなるベランダである。

これらを有機的、連続的に配置してゆるやかにユニットを構成している。30 ~ 60 人の異年齢集団がその中で1日の大半を過ごし、学習活動は個人あるいはグループで進める。この考え方はその後の学校づくりにおいても生かされた。

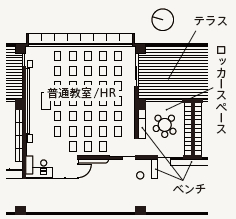

次の実験校であるギルモント小学校(Guillemont Junior School, 1976, Hampshire) は、5つの構成要素を組み合わせ、4つのティーチング・クラスターと呼ぶユニットで構成されている。

オープンでフレキシブルな一般学習スペースに、袖壁により安定したコーナーとして実習エリアが用意され、大小2室の閉じた室がある。大きな室は視聴覚や語学等に使用され、他のクラスターからも使う。

ホームベースは一般学習スペースに開いて2つあり、ロッカーやテーブルなどが置かれ、子どもたちはカーペットの床に腰を下ろして集まる。クラスター同士は連続的に繋がり、随時クラスターを超えた学習活動が行われている。

|

|

|

| 集まって話を聞く場所として使われるホームベース |

一般学習エリアの様子 |

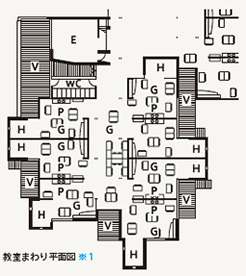

計画段階で多くの学校を調査し、その結果、縦割りも含めた多様な集団編成で学習活動を展開していることが分かったため、教育プログラムと学習集団編成のパターンを検討し、それに対応した空間配置が計画されたものである。

調査研究では、7~9歳と9~11 歳の縦割りクラス編成(1 クラス20 数人)を行い、それぞれホームベースとその周囲のスペースを占めて学習を進めている様子が報告されている。

1978 年にサッチャー政権が誕生して以降、1980 年代を通して現在に至るまで教育政策の大変革が行われた。建築に関しては、PFI が導入されるようになってから、それまでのような意欲的な取組があまりみられなくなったという指摘もある。そのような動きの中で、イギリス南部のハンプシャー州ではPFI 方式はとらずに、独自に学校建築のデザインガイドを作成して施設整備を進めている。

教室まわりの構成は、一般学習スペースと作業スペース、ホームベース(Infant School のみ)を単位とする。一般学習スペースを共有スペースとしてとらえ、共有の屋外活動スペース(ベランダ)を確保するとともに、音の仕切れる室を4クラスに1室の割合で用意することとしている。

例としてステイクス・ヒル小学校(Stakes Hill Infant School,1997)は、一般学習スペースと作業スペースを兼ねる教室にホームベースが組み合わされ、その教室に連続して共有の一般学習スペースが用意された構成となっている。

|

クラスルームの奥にあるベース空間 ※ 1

|

複数のクラスでシェアする

オープンスペース※ 1

|

|

Infant ゾーンのクラスルームに用意された

ベース空間 ※ 2

|

様々な教材が整理収納された壁 ※ 2

|

|

Junior ゾーンのクラスルーム前の

ロッカースペース ※ 2

|

|

※ 1 Stakes Hill Infant School

※ 2 Whiteley Primary School |

オープンスペースの登場

日本では1970 年代後半、多様な教育方法に対応するためにオープンスペースを設けた学校建築が登場した。オープンという言葉が示す通り、アメリカのオープンスクールの考え方の影響を受けた様々な試行錯誤が地方から始まった。

そうした先進学校事例の追跡調査が大学の研究室で行われた。

愛知県東浦町立緒川小学校や富山県福光町立中部小学校( 現南砺市立福光中部小学校)、岐阜県池田町立池田小学校などでのオープンスペースを生かした、意欲的な教育実践が現れ、その有効性が認められた結果、1984 年に多目的スペースの面積補助制度が開始された。

イギリスやアメリカの動きとは異なり、学級教室を確保した上で隣接した位置にオープンスペースを設ける計画が一般化していった。

オープンスペースの設置例が数を増す中で、学級教室+オープンスペースの構成に小空間を組み合わせる試みも現れた。

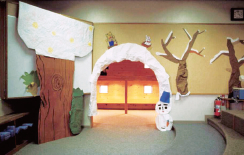

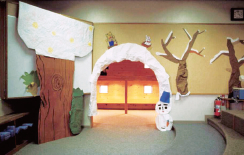

福島県三春町立岩江小学校(1985)では、低学年のオープンスペースの一角にデンと名付けた隠れ家的な小空間が作られた。子どもたちが気持ちを落ち着ける場所になると同時に、季節ごとにテーマ性のある場づくりに生かされる様子も見られる。

千葉市立打瀬小学校(1995)は、教室やオープンスペースにアルコーブ、作業コーナー、図書コーナー、テラスなどの空間要素を組み合わせ、様々な活動を誘発している。近年では学級教室にデンを組み合わせる提案も見られる(川崎市立はるひ野小学校)。

|

オープンスペースの一角に用意されたデン

(三春町立岩江小学校)

|

学級教室毎に用意されたパオ(デン)

(川崎市立はるひ野小学校)

|

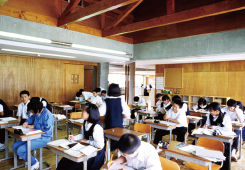

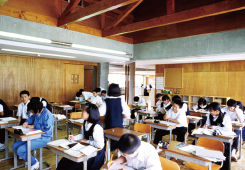

個別やグループでの活動を中心とするイギリスの学校と、クラス集団を重視する日本では教室の設えや用意される家具は大きく異なる。イギリスでは板書面はメモ書き程度の大きさで、壁は掲示面が中心で、教材・資料棚が設けられ、机は二人用が多い。また児童の荷物置き場は教室とは別に用意され学習の場としての性格を明確にしている。近年はICT 環境整備に力を入れており、ビデオプロジェクターとインタラクティブボードを全教室に取り付ける例も見られる。

一方、我が国の教室は説明するまでもなく、一斉指導に適した場として黒板面が重視され、後部にロッカーが造り付けられているのが一般的である。いわば前面はフォーマル、後部は生活的でやや雑然としているというのが、我が国の教室風景とも言える。

教育の場としての整え方、特に収納の確保の仕方は今後の教室計画の大きな課題と言える。

中学校の教室まわり-ハウス制

次に中学校についてみてみよう。

イギリスでは11 歳から16 歳までの5年間が義務教育上の中等教育期間となる。ロアー2 年、アッパー3 年の上に、大学進学予備学年とも言えるシックスス・フォーム(Sixth Form)が2 年間置かれる。

学年が上がるほど教科の専門性が増すため、授業ごとに教科専用の教室へ移動する教科教室型運営方式をとる。生徒の荷物は教室とは別のロッカースペースに置かれる。

学習集団が授業ごとに異なるため、帰属集団の考え方として、1960 ~ 1970年代にみられたのがハウスという生活単位の設定である。

60 人程の集団がそれぞれの進路に沿ったハウスに属する学校、学年ごとにホールを設けて帰属集団の場とする学校、ロアーとアッパーで棟を分け、それぞれオープンな空間の中に教科に対応した学習スペースをコーナーとして用意し、多様な教育活動に対応する学校などが見られた。

学年等に対応したハウスという150~ 200 人程の帰属集団に対して、ロッカースペースを兼ねる専用の場所を用意し、ハウスティーチャーが生活面のケアを図るという学校は近年も見られる。なお学習集団編成は授業ごとに異なり、生徒はハウスを拠点に各教科ゾーンへ移動して授業を受けることになる。

教科センター方式とホームベース

我が国の中学校は、特別教室型運営方式が大部分を占める。自律的な学習姿勢の育成、教科学習環境の充実等を目指して、教科教室型を採用する例が1980 年代から見られるようになった。

1991 に開校した福島県三春町立桜中学校における教育改革の試みが全国に評価され、教科教室型の有効性が注目を集めるようになった。

多様な学習形態に対応し、教科のメディアスペースとなるオープンスペースを教科教室と組み合わせ、教室ユニットとして「教科センター」を構成することから、教科センター方式という呼び方が定着するようになった。

ここでは生活面での配慮として、ホームベースについて述べる。

我が国の中学校では学習・生活両面で学級集団が重視される。教科教室型の計画では、教科教室を各クラスにホームルーム教室として割り当て、移動の中心的位置にロッカースペースを配置する計画が一般的であった。

これに対して、学校から学級専用の生活拠点が求められるようになった。それに応えた最初の計画例が沖縄県具志川市(現うるま市)立東中学校(1983)である。

ホームベイと名付けられたその空間は、3 階建校舎の1 階に学年単位で用意された食堂を可動ロッカーでクラス単位に仕切り、全員がテーブルに着席できるものである。

ホームルーム活動も食事もここで行う想定であり、学級に生活専用の空間を設けた点で画期的であった。

ただし、補助の関係でホームベース間を間仕切ることができず、音が筒抜けとなり、掲示面もないため、学級色がつくれないことで十分な評価を得られなかった。

その後、高校では教科教室型が採用された秋田県立秋田高等学校(1986)等でホームベースという学級の生活専用スペースが設けられた。また中学校では、岩手県岩泉町立釜津田中学校(1987)、長野県浪合村(現阿智村)立浪合中学校(1989)など単学級の小規模校で教科教室型が採用され、ホームベースが設けられた例が生まれた。

|

大きなテーブルを囲んで座る中1ホームベース

旧浪合村立浪合中学校

|

個人の机が用意された中3ホームベース

旧浪合村立浪合中学校

|

ホームベースを広める役割を果たしたのが、先にあげた三春町立桜中学校である。2 階建校舎の2階、そのクラスのホームルーム教室となる教科教室を見下ろす位置に、屋根裏部屋のような雰囲気のホームベースがある。

ここにはクラス全員が同時には着席できないという、熟慮した上での冒険的な提案であったが、完成後、生徒からも教師からも評価され、学級の心理的な拠点として認知されるようになった。

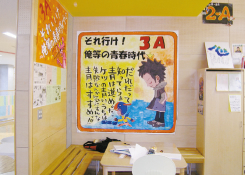

ホームベースは単にロッカーを置くスペースではない。

学級色を出せる掲示・展示ができ、テーブルやベンチがあり、顔を見ながら集まれ、教室とは異なる居心地の良い場所とすることが成功の秘訣となる。

|

右下にホームルーム教室を見下ろす

屋根裏部屋のようなホームベース

(三春町立桜中学校)

|

ホームルーム教室になる教科教室

(三春町立桜中学校)

|

次ページには学校規模や計画内容の異なる事例を示す。

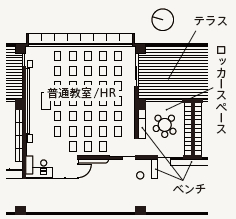

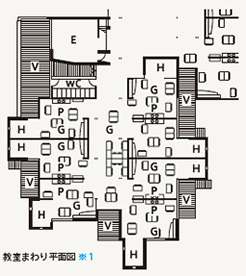

ホームベースの考え方は、特別教室型の中学校にも生かすことができる。福島県矢吹町立矢吹中学校では普通教室にロッカースペースを隣接させ、教室は学習空間として整え、ロッカースペースはベンチ等を用意し授業の合間など気分転換が図れる場となっている。

|

教室まわり平面図(計画時)

矢吹町立矢吹中学校

|

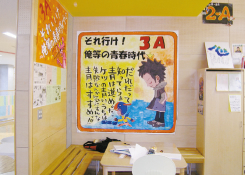

生徒の手による学級掲示

豊富町立豊富中学校

|

おわりに

イギリスの小学校の、教室・教室まわりの機能を5つの構成要素として抽出し、再構成する考え方は、改めて教室の機能をとらえ直す上で参考になるであろう。

イギリスでは教室の姿そのものを変えさせたが、我が国の場合は教室の充実のための課題を示すものとして有効であろう。

さちに他の要素を付加していくことも考えられる。例えばメディアスペース(学習資料、掲示・展示)、教材保管、流しコーナー、教師コーナー、ロッカースペースなどを構成要素として加えることにより、教室まわりの充実を図ることができるだろう。特にクラスの人数が少ない小規模校の場合には工夫の余地は大きいはずである。

ホームベースからは、学級あるいは一人ひとりの生活拠点や心のよりどころとなる場、クラスのまとまりを生み出す場の条件について考えてみたい。

心を落ち着かせられる場、ホッとできる場、また特別支援教育の観点からはパニックになった子がクールダウンできる場など、教室まわりのゆとり空間、小スペースの生かし方、そして居場所を選べること。心と体の成長過程を踏まえながら、子どもの気持ちや行動を十分汲み取って計画に反映することが求められる。

建築計画学を確立した吉武泰水氏(東京大学名誉教授)は、その講演の中でイギリスの学校づくりについて、「実にねばり強くよく考えぬいている点で、学校建築のみならず新しい建築の進むべき方向を示している」と賞した上で、「われわれは、その外見にまどわされることなく、その根本の考え方を学ぶべきであろう」と述べている。

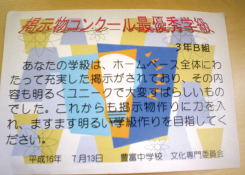

|

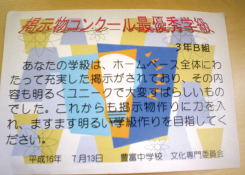

ホームベースの掲示物コンクール

(豊富町立豊富中学校)

|

季節ごとに模様替えする

(大洗町立南中学校)

|

|

自分の部屋のように飾る学級の展示

(日立市立駒王中学校)

|

思い思いに掲示する生徒ロッカー

(福井市立至民中学校)

|

■図版出典・参考文献

・長澤悟 外国の学校建築と多目的スペース

子供たちを育てる学校施設 多目的スペース編p249 ~ 257

第一法規

・上野淳 イギリスにおける小学校建築の計画動向とその使われ方の概要

日本建築学会計画系論文報告集第433 号 1992.3

・鈴木賢一 学校教育制度と小学校建築デザインガイドの概要

日本建築学会東海支部研究報告集 1998.2

・佐貫浩 イギリスの教育改革と日本 高文研

・季刊文教施設 学校建築計画事始めⅠ~Ⅷ 文教施設協会

・建築設計資料集成 日本建築学会編 丸善

・学校建築海外事例集 日本建築学会編 彰国社

・長倉康彦編著 学校建築の変革―開かれた学校の設計・計画

・教育と施設44 1994春号 文教施設協会

・吉武泰水 イギリスの学校建築( 福井) (昭和37 年度日本建築学会大会特集)

・ELEANOR CURTIS SCHOOL BUILDERS WILEY-ACADEMY

|