|

教育環境研究所 研究誌01

Eye-span2011.August

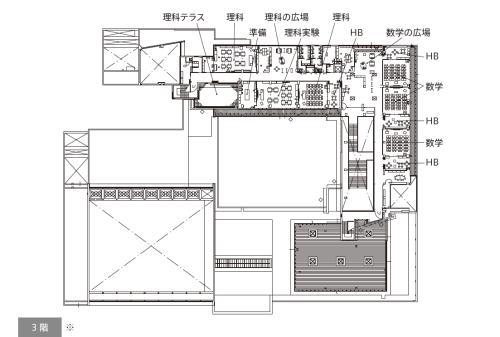

新潟県長岡市立東中学校

教育環境研究所 廣瀬 和徳Kazunori Hirose

米百俵の精神が今にいきる長岡市。

目指すものを確立し、

次代の飛躍のために労苦を惜しまず人を育てるその志は、

新しい学校づくりのかたちとなって、東中学校にも注がれている。

長岡市は新潟県中部に位置し、県内2番目の人口28 万人を有する中核都市である。豊かな水と大地に恵まれ、沃野をぬって信濃川が貫流している。1616 年(元和2 年)、堀直竒による築城でまちの基礎が形成され、幕末の河井継之助、米百俵の小林虎三郎など、歴史に名が残る偉人が生まれた。

平成9 年度に市内全校で実施した簡易耐力度調査により、多くの学校が補強や改築を必要とすることが判明した。一方、近年学校の新築・改築の機会はなく、市の施設整備の方針は定まっていなかった。

そこで、東中学校改築を契機として、行政、学校、保護者や地域が一緒になって、今日的な学校建築の課題に対応し、以後の学校づくりにも活かせる計画を策定することとなった。その中で、私たちは専門的な立場から構想の提案と検討プロセスのサポートを担った。

地域と一緒に学校づくりを考える

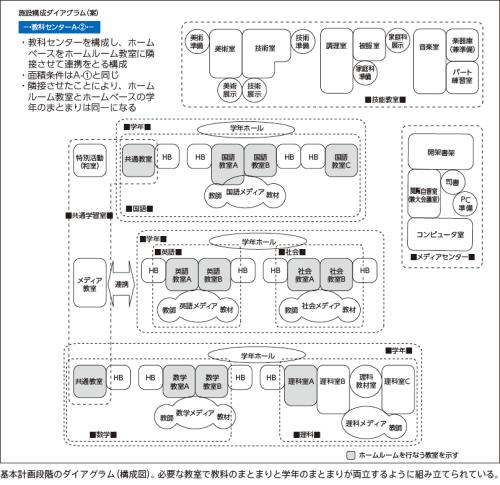

東中学校は生徒数約450 人の中規模校である。長岡市内だけではなく中越地域の教育活動を牽引する拠点校の役割も担ってきた。

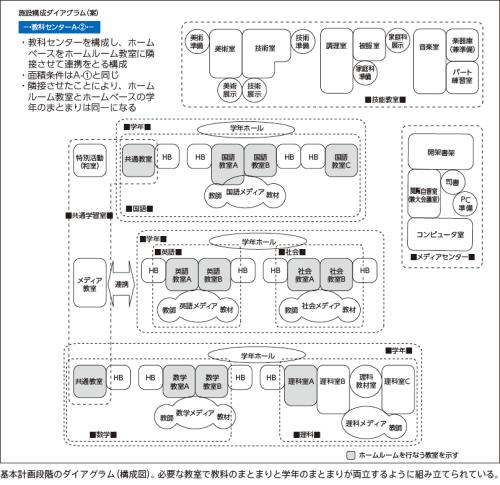

積極的に授業研究を進め、改築計画当時も文部科学省が実施する確かな学力向上を目指す「学力向上フロンティア事業」に応募し、少人数指導や弾力的な集団編成に取り組んでいた。

平成15 年度に、教育委員会事務局教育総務課の呼びかけで、地域の有志が集まるワークショップが5 カ月間で10 回開催された。先進校の視察を行い、地域が東中学校に期待することなどが議論された。一方、指導室と先生方が中心となり、目指す教育のあり方についても検討が始まった。

私たちが計画に携わることになった平成16 年度に、東中学校改築事業推進委員会が組織され、その下に教育環境検討部会、地域交流検討部会、教職員検討会の3 つの検討会が設けられた。

学校が目指す教育、生徒や教職員等の活動実態、地域に期待される役割などを調査やヒアリングなどを通じて明らかにし、次の4つの計画目標をつくった。

- 教科指導が行いやすい学習環境

- クラスや学年のまとまりを重視

- 通年利用可能な体育施設の充実

- 地域に開き思い出をつなぐ学校

その上で、計画目標を施設計画として具体化するため、複数の施設構成案と配置案、先進事例などを示しながら、条件・課題を確認している。

設計者の選定にあたっては、続く学校施設整備を担える設計者の育成を目的として、学校の設計に実績のある設計者と地元の設計者が共同して設計することになった。

平成16 年10 月の中越地震による約一年間の中断後、平成17 年8 月から19 年3 月にかけて基本・実施設計を進めた。その間も、詳細設計や家具検討の段階でも数度にわたりワークショップを実施した。

|

ワークショップの様子。

関係者全員で図面を広げて要望や

アイデアを出し合う。 |

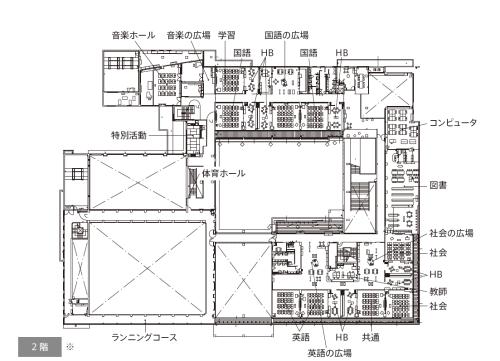

国語の広場。奥は教師コーナーで

左側が教室。 |

英語の広場。メディアスペースに長岡の街を

再現して英語で道案内をしている。 |

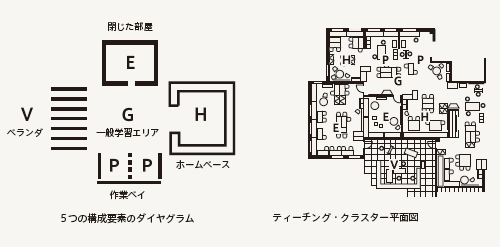

学校生活の拠点となるホームベース

改築前の東中学校では、休み時間に多くの生徒が廊下で話をしている様子がよく見られた。廊下の通行に支障をきたすほどだったが、生徒はそれだけ普通教室とは異なる雰囲気の場所を求めていたことになる。

一方、学級活動のためには全員が着席して活動できることが前提とされる。学級の活動の場としては各クラスにホームルームに割り当てられる教科教室が重要な役割を担っている。

ホームルーム教室に隣接するホームベースには、生徒の個人ロッカー、共用の棚、テーブルと椅子が置かれ、生徒のコミュニケーションのための場となっている。

全員が同時に着席するのは学級活動やテスト等に限られる。また、学校全体に自分の好きな場所を見つけられるように、図書館を動線の中心に配置し、メディアスペースも居場所として位置付けている。

学級の掲示がされたホームベース。

右手にホームルーム教室となる教科教室。

イーゼル上のボードには時間割と連絡が書かれている。 |

学校の中心にある図書館。 |

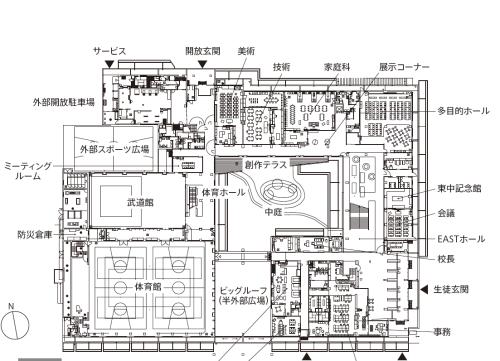

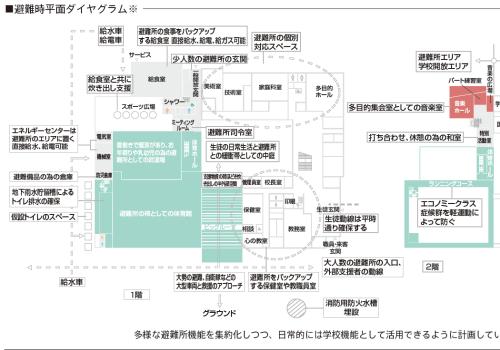

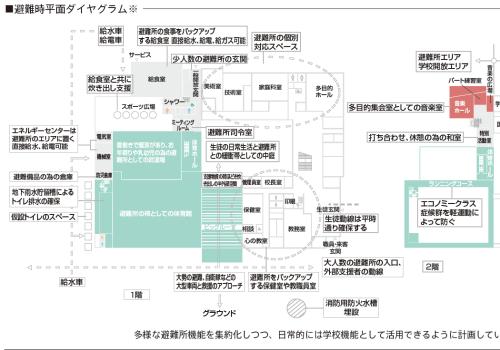

中越地震と災害に強い学校づくり

決まった設計者を交え、配置計画や施設構成の方向性を夕刻まで議論した検討会の翌日、中越地震に襲われた。震災後、プロジェクトの再開にあたって、市長から災害対応で蓄積したノウハウを盛り込

んだ地域の防災拠点となる学校づくりというテーマが示され、避難拠点としての総合的な検討を行った。

具体的には、

- 情報通信設備・トイレ・調理等一時避難場所としての機能強化

- グラウンド等の屋外施設と屋内の避難所機能の連携、

- 天候や季節の影響を受けずに避難や救援活動ができること

- 避難生活の長期化に伴い変化する避難者の多様な要求とその変化への対応

- 避難所機能を地域開放エリアに集約することによる学校機能の早期再開

などを計画に反映した。

体育館をグラウンドに面した位置に置き、その周囲に、輻射式暖房設備や畳などによって高齢者等が避難できる武道場、冬季や雨天時でも出入りや仕分けの場としても利用できる2 階分の高さを持つビッグルーフと呼ぶ半屋外スペース、救護所になる保健室など、避難所機能を集約した。

体育館にはTV やCATV 回線を設けて避難者が情報を得られるようにするとともに、開放用ミーティングルームに電話回線を設け、避難時の指令を担えるようにした。

また、単独調理校の利点を生かして炊き出しに対応できるよう に計画した。これらは、備蓄倉庫以外は全て日常の学校活動を高めるのに有効である。

|

一時避難所ともなる体育館。

バスケットボールコート2 面の広さを持つ。※

|

武道場。右側の体育館とともに畳敷きの

避難所として使われる。※

|

大屋根の半屋外空間ビッグルーフ。

災害時は救援物資の仕分け場所となり、

平常時は部活動に利用される。※ |

東側外観※ |

計画を終えて

この計画を振り返ると「つながり」がキーワードだったと思う。

計画段階では生徒同士、生徒と教師、教師同士、学校と地域が多様な関係性の中で活動していることを意識して施設構成を検討した。

計画プロセス、震災後の検討なども、市内における東中学校の位置づけや学校と地域の役割という「つながり」を意識したものだった。

平成15 年度に計画が具体化し、平成20 年度の三学期に校舎を使い始めるまで6 年。校長は三代目となり、教職員の多くが異動で入れ替わっている。

その中で、平成22 年度の公開授業研究会は異動した教師が多く参加していた。これも教師同士のつながりである。

また、平成22 年度末には教科センター方式の中学校が集まる研究会も始まり、第二回研究会を長岡で開催したい意向を表明している。

市や学校の取り組み姿勢と努力が多くのつながりを生んでいる。やはり、長岡には人を育てる志が今も脈々と息づいている。

| 計画経過 |

H15年09月 新しい東中づくり検討会開始 |

| |

H16年06月 基本計画策定のための事業推進委員会設置 |

| |

H16年10月 設計者選考 |

| |

H16年10月 新潟県中越地震 |

| |

H17年08月 事業再開 |

| |

H19年06月 着工 |

| |

H20年11月 新校舎完成 |

| 設計監理 |

惟建築計画・長建設計事務所共同事業体 |

| 基本計画 |

長澤悟+教育環境研究所

協力/東洋大学理工学部長澤研究室 |

| 計画指導 |

長澤悟 |

| 家具計画 |

教育環境研究所 |

| 建物構造 |

鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造/地上3階 |

| 計画規模 |

12+1クラス |

| 敷地面積 |

34,030.00m2 |

| 建築面積 |

6,708.80m2 |

| 延床面積 |

11,181.16m2 |

| 所在地 |

新潟県長岡市水道町5-1-1 |

※印の写真・データは惟建築計画

|